Un commento sui piani che gli stati membri stanno preparando in ottemperanza al Patto europeo sulla Migrazione e asilo che entrerà in vigore dal giugno 2026 (approfondimento al secondo numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”).

Lo scorso 11 giugno la Commissione UE ha pubblicato la prima relazione in vista della piena operatività a partire dal giugno del prossimo anno delle numerose misure legislative legate al “Patto (europeo) sulla Migrazione e asilo”.

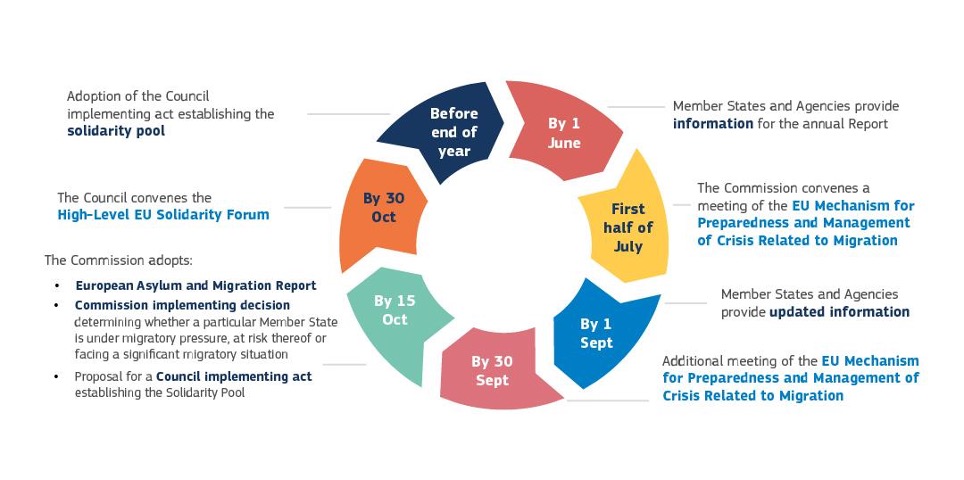

È solo il caso di ricordare che i negoziati legislativi per l’adozione di quelle misure avevano preso più di dieci anni e in chiusura dei negoziati, all’inizio del 2024, avevano sollevato molte riserve da parte dell’accademia e della società civile a causa della complessità e della ambiguità di molte delle sue disposizioni. Si temeva, inoltre, che in fase di attuazione gli Stati membri non avrebbero tenuto conto della necessità di rispettare i diritti fondamentali dei migranti e non avrebbero assicurato la solidarietà nei confronti dei paesi più esposti alla pressione migratoria. La scommessa per la Commissione era quindi quella di costruire uno spazio di amministrazione integrata a livello nazionale e sovranazionale cercando di superare in fase di attuazione le possibili tendenze centrifughe degli Stati membri. Con una prima comunicazione, la Commissione ha definito le tappe di avvicinamento alla scadenza del giugno 2026, chiedendo a tutti gli Stati membri di definire dei piani nazionali nel rispetto di un modello comune così da permettere una comparabilità dei dati a livello sovranazionale. I piani avrebbero dovuto fotografare la situazione esistente, fare emergere le carenze e indicare le misure amministrative e legislative nazionali da adottare a livello nazionale per allinearsi agli standard europei. Sulla base di queste informazioni la Commissione e il Consiglio avrebbero provveduto a erogare i finanziamenti necessari e offrire il supporto operativo di agenzie come Frontex e l’Agenzia per l’Asilo nel quadro del primo ciclo di solidarietà europea (ottobre 2025) e della prima strategia pluriennale europea in materia di frontiere, migrazione, asilo e integrazione da adottare entro la fine del 2025.

A giudicare dalla prima comunicazione della Commissione, sembrerebbe che la maggior parte degli Stati Membri abbia predisposto i piani nazionali seppure incontrando non meglio precisate difficoltà. La prossima comunicazione della Commissione, prevista per ottobre dovrebbe offrire un quadro più chiaro della situazione sul terreno e, soprattutto, degli adeguamenti necessari sul piano legislativo, organizzativo e finanziario nei diversi paesi membri.

Staremo a vedere, ma fin da ora appare quanto meno criticabile il fatto che la maggior parte degli Stati membri abbia definito i propri piani in modo non trasparente. Infatti, a tutt’oggi solo un terzo degli Stati (tra i quali non figura l’Italia) ha pubblicato i propri piani nazionali. C’è inoltre da dubitare che questi siano stati predisposti, come raccomandato dalla Commissione, associando i poteri locali e regionali oltre che i portatori di interessi che dovranno essere coinvolti in fase di attuazione del Patto.

Tutto ciò è, a dir poco, paradossale quando si pensi che i diritti e gli obblighi creati dal diritto europeo prendono forma proprio nella fase di trasposizione delle norme europee che dovrebbero quindi essere negoziate nel rispetto degli stessi criteri di trasparenza legislativa e partecipazione democratica che il Trattato prevede già nella fase di “Bruxelles” (art.10.3, 11 del TEU e 15.2 del TFEU).

Proprio questa area “grigia”, nella trasposizione delle norme europee, è ormai da tempo una prateria per quanti accusano l’Europa di ogni assurdità o si rifiutano, magari, di assumere le proprie responsabilità di legislatore a livello nazionale.

L’esempio più lampante e recente di questo corto circuito tra esigenze europee e mancata trasposizione a livello nazionale, in particolare in materia migratoria, si è avuto proprio il 3 luglio scorso con la sentenza 96 della Corte Costituzionale Italiana che ha rimproverato il legislatore nazionale per non avere definito con norme di legge, come richiesto dal diritto europeo e dall’art.13 della nostra Costituzione, la portata e le modalità di esercizio dei diritti delle persone per le quali si prevede la detenzione amministrativa nei cosiddetti Centri di permanente per il rimpatrio (CPR).

E’ solo il caso di ricordare che la possibilità di detenere i migranti in attesa di rimpatrio è, sì, ammessa come ultima ratio dal diritto europeo (Direttiva 2008/115/CE e Direttiva 2024/1346/UE che fa parte del Patto Migrazione e Asilo) ma solo se i cittadini di paesi terzi siano “trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale ed internazionale”, e purché il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale sia “improntato ai principi di necessità e di proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità, che le finalità del trattenimento” essendo “opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata espressamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione”.

La detenzione, anche temporanea, è infatti una compressione grave della libertà delle persone e come tale può essere disposta solo in base alla legge (vedi articolo 13 della nostra Costituzione e articolo 52 della Carta europea dei diritti fondamentali). Ora, a differenza di quanto previsto per la detenzione in campo penale, secondo la Corte, non esiste né a livello nazionale né a livello europeo una legislazione specifica che regoli le modalità di gestione e i diritti delle persone in caso di detenzione amministrativa. In carenza di tali norme a tutela delle persone il sistema dei CPR può sopravvivere, perché previsto dal diritto europeo, ma non può funzionare e questo spiega l’immediata reazione della Corte di appello di Cagliari che si è rifiutata di convalidare un provvedimento di detenzione nel CPR di quella provincia.

Il Governo ha immediatamente previsto l’adozione del quadro legislativo mancante (con decreto legge?) ma viene da chiedersi come mai una lacuna tanto grave non fosse stata individuata dal legislatore nazionale già negli scorsi anni visto che la situazione nei CPR era stata denunciata da tempo in tutta Italia (a partire dal CPR di via Corelli di Milano). Provocatoriamente, e retoricamente, verrebbe anche da chiedersi, se e come, nel piano nazionale Italiano in vista del Patto Migrazione e Asilo siano state valutate e trattate le questioni relative alla tutela dei diritti delle persone (e non solo quelle trattenute nei CPR).

Il punto è che le carenze legislative in materia di tutela dei diritti nelle politiche migratorie e di asilo si stanno moltiplicando non solo a livello nazionale, ma, purtroppo, sempre più anche a livello europeo.

Che si tratti della possibile criminalizzazione delle ONG che aiutano i migranti (vedi il cosiddetto pacchetto “facilitazione” dell’immigrazione irregolare), della recente proposta di anticipare l’entrata in vigore generalizzata delle cosiddette “procedure di frontiera” o infine della proposta in materia di “paesi di origine sicuri”, tutte queste iniziative sembrano dimostrare che in queste materie la Commissione europea abbia ormai rinnegato il ruolo di “Guardiana dei trattati” e abbia scelto piuttosto quello di “Segretaria dei Governi” (non a caso ormai maggioritariamente di destra).

Il punto è che proposte legislative evasive e poco attente ai diritti delle persone sono destinate comunque a scontrarsi, non tanto di fronte a resistenze parlamentari (in realtà sempre più flebili in un Parlamento europeo ormai pilotato da una maggioranza di destra guidata dal PPE), quanto a sentenze della Corte di giustizia. Quest’ultima sta cercando affannosamente di contenere l’“Orbanizzazione” crescente del diritto europeo, proprio nelle politiche che dovrebbero trasformare l’Unione in uno “Spazio di libertà sicurezza e giustizia” (art. 3.2 TEU).

Le sentenze a tutela dei diritti si stanno moltiplicando per quanto riguarda queste politiche anche su sollecitazione dei giudici nazionali sempre più in difficoltà a fronte di norme europee generiche e elusive. Sotto questo profilo sarà particolarmente interessante vedere cosa deciderà la Corte di giustizia il prossimo 1 agosto su uno dei temi più controversi del “Patto”, quello dei “Paesi di Origine Sicuri”(Casi C-758/24 | [Alace] and C-759/24 | [Canpelli]) tema sul quale con un discutibile tempismo la Commissione ha appena sottoposto una proposta legislativa al PE e al Consiglio .

Guarda caso, di questa crescente tensione fra legislazione e giurisprudenza in materia di politiche di frontiera, migrazione e asilo non vi è, ovviamente alcun cenno nella comunicazione della Commissione sul Patto Migrazione e asilo, quasi che il tema non sia fra i più rilevanti. Sarà però difficile continuare a tenerlo sotto il tappeto nei prossimi mesi per poi condannare anche nella UE il presunto “Governo dei giudici”. A’ suivre…